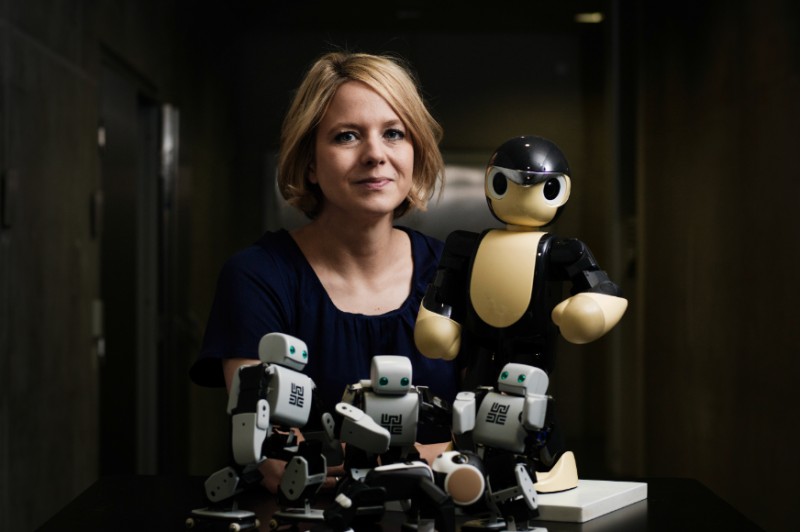

Future Mobility: Frau Mara, schon lang warten wir auf autonome Autos und Roboter, die die lästige Hausarbeit übernehmen. Wo stehen wir bei der Robotik und künstlichen Intelligenz (KI)?

Martina Mara: Wir haben es mit einer Unter- und Überschätzung zu tun, glaube ich. Die breite Öffentlichkeit überschätzt, wie weit man bei humanoiden Robotern ist. In Filmen bewegen sich die 2-beinigen Serviceroboter problemlos durch Wohnungen und Straßen. Im echten Leben ist bereits Stiegensteigen und Dinge greifen – es ist schwer, die menschliche Hand nachzubilden – oder sich kollisionsfrei durch Menschengruppen zu bewegen eine Herausforderung. Überschätzt wird auch – aufgrund von Medienbildern – die soziale Intelligenz von Robotern.

Unterschätzt wird meiner Erfahrung nach der Bereich der autonomen Mobilität. Die Technik ist schon sehr weit, die Herausforderung für die Fahrzeughersteller liegt momentan darin, Trainingsdaten und Erfahrungswerte für die KI auf 4 Rädern zu sammeln, Kontextfaktoren wie Versicherungsfragen müssen natürlich auch noch geklärt werden. Kommen wird es, aber Industrieprognosen, 2025 oder 2030 vollautonome Mobilität zu haben, halte ich für sehr optimistisch.

Sie beschäftigen sich auch mit der Psychologie von Roboter-Mensch-Beziehungen. Was ist denn für die Kommunikation mit Roboter-Autos wichtig?

Autonome Fahrzeuge haben noch ein großes Vertrauens- und Akzeptanzproblem. Studien zeigen, dass etwa ein Fünftel der Befragten sich davon chauffieren lassen würde, die Mehrheit ist eher skeptisch und abgeneigt. Das hat sehr viel mit dem befürchteten Kontrollverlust zu tun. Aus psychologischer Perspektive stellt sich die Frage, was kann man tun, damit die Menschen offener werden? Ein Ansatz, den ich teilweise beobachte, ist, dass man die Autos superniedlich gestaltet. Sehr knuffig, sehr rund und mit lachenden Scheinwerferaugen vorn drauf. Das funktioniert psychologisch immer. Ich persönlich finde diesen Ansatz wenig adäquat, da es sich um schwere Maschinen mit viel kinetischer Power handelt. Ich hätte es ungern, wenn meine kleine Tochter jedes Auto so süß findet, dass sie hinlaufen muss. Deswegen verfolge ich seit Jahren den Ansatz, den wir „Informed Trust“ nennen, also informiertes Vertrauen. Ich glaube, wenn die Maschine mehr und besser mit dem Menschen kommuniziert und ihre Aktionen vorhersehbar macht, steigt auch das Vertrauen. Wenn ich zum Beispiel als Fußgänger eine Straße kreuzen will und von links kommt ein autonomes Robotertaxi, kann ich mir nicht sicher sein, ob das mich und meine Intention erkannt hat. In solchen Situationen wird es wichtig sein, dass das Auto klar zum Ausdruck bringt, dass es das erkannt hat und stehenbleibt.

Also quasi den menschlichen Blickkontakt nachahmen?

Beim Ars Electronica Futurelab haben wir dazu bei Experimenten mit Robotern und Drohnen verschiedene Lichtsignale ausprobiert, die genau diesen Blickkontakt der Mensch-Mensch-Kommunikation ersetzen sollen. Zum Beispiel haben wir eine Karosserie in eine „LED-Aura“ – ein LED-Band, das die Karosserie umspannt – gehüllt; wenn ein Fußgänger vorbeigeht, folgt ihm das Licht wie ein Schatten als intuitives, nicht alarmistisches Signal. Eine Technikwelt, in der Menschen von allen Seiten durch Sound- und Lichtalarme angeschrien werden, kann man nicht schaffen wollen. Es müssen Signale überlegt werden, die zurückhaltender sind, aber Sicherheit vermitteln.

Video: Mara ihm Rahmen des Ars Electronica Futurelabs 2014 – „Shared Space Spaxel“

Asimovs Robotergesetze spießen sich doch mit der Frage: Soll das Auto das Kind auf der Straße überfahren oder soll das Kind im Auto sterben?

Dieses Trolley-Dilemma, diese Moral Machine ist eine der meist gestellten Fragen. Sie ist wichtig, aber auch ein bisschen überrepräsentiert. Wie oft gibt es diese Situation heute? In Zukunft sollte das aufgrund der vernetzten Kommunikation noch weniger werden. Für mich ist es ausgeschlossen, dass man Programmierern die Verantwortung überträgt und sie im Algorithmus über Variablen wie Alter, Geschlecht oder ob jemand eine Privatversicherung hat, festschreiben lässt, welches Menschenleben stärker wiegt. Heute ist ein Unfall eine Chaossituation; Fakten und Argumente können nicht abgewogen werden, es geht viel zu schnell. Der Ausgang ist zufällig. Es gibt also auch den Denkansatz, das genau so auf die Maschine zu übertragen, der Algorithmus entscheidet zufällig. Was mir sympathisch ist, ist, dass nicht automatisch der mit dem teuersten Fahrzeug oder der teuersten Privatversicherung dann immer Vorrang hat.

Haben Sie sich schon einmal unwohl in der Nähe von KI oder Robotern gefühlt?

Ja, in autonomen Fahrzeugen. Einmal bin ich auf der deutschen Autobahn auf dem ehemaligen Fahrersitz gesessen und war in ein Gespräch vertieft, als das Auto für mich völlig unvorhersehbar sehr schnell und abrupt die Spur wechselte. Diese Unvorhersehbarkeit war sehr gruselig und für mich eine Bestätigung, dass die Kommunikation auch in Richtung der Passagiere wichtig ist. Ein anderes Mal hat ein Tesla 2 Fahrzeuge auf der Spur neben mir überhaupt nicht erkannt. Eins davon war ein Lkw, der sehr große Baumstämme transportierte. Das war für die Bilderkennung und Klassifizierung offenbar eine Challenge, das ist zumindest mein Verdacht. Da denkt man sich, okay, eigentlich könnte das Auto da ja auf die Idee kommen, die Spur zu wechseln und fährt da voll rein.

Sie sind Mutter: Würden Sie eigentlich Ihre Tochter von einem Babysitter-Roboter beaufsichtigen lassen?

Nein, also eine Robo-Nanny ist ungefähr das Letzte, was mir als sinnvolle Roboteranwendung einfällt.

In welchen Bereichen haben aus Ihrer Sicht Roboter nichts zu suchen?

Alles, in dem wir Menschen sehr gut sind oder was uns Spaß macht. Es ist widersinnig, genau da Roboter einzusetzen. Ich halte es grundsätzlich für relativ absurd, dass man gerade sozialkommunikative Kompetenzen – gerade die Kernkompetenzen der Menschen – versucht, durch Roboter zu simulieren. Das ist ein sehr ineffizienter Ansatz, da das auch etwas besonders Schwieriges ist.

Müssen wir Angst haben, dass „Terminator“ Wirklichkeit wird?

Nein. Vor der Robotik oder KI muss man sich nicht fürchten. Wenn, dann kann man sich davor sorgen, wie manche Menschen das einzusetzen gedenken. Deswegen ist es wichtig, einen Diskurs über die Rahmenbedingungen für einen menschengerechten Einsatz von KI und Robotik zu führen. Und wie wir die Möglichkeiten nutzen, damit möglichst viele Menschen einen Nutzen daraus ziehen zu lassen und ein gutes Leben führen können. •

Video: Mercedes-Benz Future Talk 2014

Links