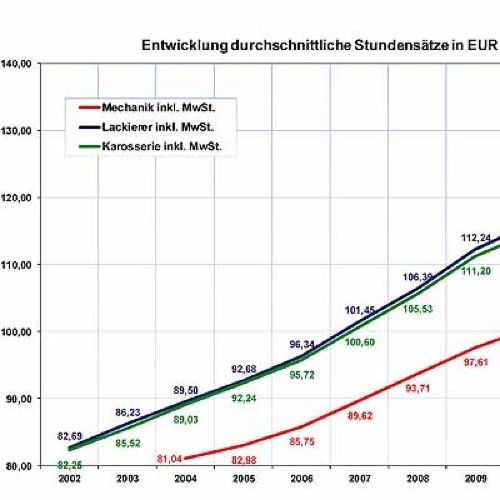

Wer im Jänner 2013 in Wien eine Autoreparatur in Auftrag gab, musste für Lackierarbeiten durchschnittlich 148,7 Euro pro Stunde hinblättern. Eine Spenglerstunde schlug mit 147,7 Euro und eine Mechanikerstunde mit 130,7 Euro zu Buche, geht aus der jüngsten Erhebung des Versicherungsverbands hervor. Auchim gesamtösterreichischen Durchschnitt hat sich die Aufwärtsentwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Die Brutto-Stundensätze der Lackierer stiegen zwischen 2012 und 2013 von 126,6 auf 131,4 Euro, bei Karosserietechnikern gab es ein Plus von 125,3 auf 130,2 Euro und bei Kfz-Technikern von 101,1 auf 113,7 Euro. Zum Vergleich: Noch 2007 lagen die Durchschnittsstundensätze in allen drei Berufsgruppen unter der 100-Euro-Grenze.

Dass dieser Anstieg deutlichüber der allgemeinen Teuerung liegt, ist unbestritten. Doch worauf ist er zurückzuführen? Verdienen sich die Kfz-Betriebe gar die sprichwörtliche "goldene Nase"?

Ertragsverlust trotz Preissteigerung

Keineswegs, wie die Wirtschaftsdaten der KMU Forschung Austria zeigen: Die Umsatzrendite im Reparaturgewerbe lag zuletzt bei mageren 1,8 Prozent. Heuer könnte sie noch niedriger ausfallen, warnt Komm.-Rat Friedrich Nagl, Bundesinnungsmeister der Kfz-Techniker. Er verweist auf die Kombination aus kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen, Lohnnebenkosten sowie Ausgaben für Energie und Werkstattausrüstung: "Angesichts dessen hätte der Anstieg der Stundensätze rund doppelt so hoch ausfallen müssen. Unterm Strich bleibt den Kfz-Betrieben heuer weniger Geld als noch vor einem Jahr."

Keine repräsentativen Daten?

Bei der Standesvertretung der Karosseriebauer hat man prinzipielle Bedenken gegenüber der Stundensatzerhebung der Versicherungen. "Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie diese Werte zustande gekommen sind. Die uns bekannten Stundensätze sind teilweise deutlich niedriger", sagt Bundesinnungsmeister Arthur Clark. Die von der Versicherungsseite genannten Preise seien "nur beieinzelnen Betrieben oder gar bei einzelnen Fahrzeugmodellen" nachvollziehbar.

"Natürlich können einzelne Kleinbetriebe günstiger sein, aber 80 Prozent der Reparaturen werden nun einmal in größeren Werkstätten durchgeführt", entgegnet Dr. Erik Eybl, Vorsitzender des Schadenausschusses im Versicherungsverband. In Summe sei die Reparaturkostensteigerung zwar nicht überraschend, doch nähere man sich einer Schmerzgrenze: "Wenn die Schere weiter auseinander geht, wird man sich Maßnahmen überlegen müssen, um die Reparaturkosten zu senken."

An einem Strang ziehen

Den Kfz-Betrieben selbst sind in Sachen Kostensenkung freilich die Hände gebunden: Dass Fahrzeuge technologisch immer komplexer werden, kann die einzelne Werkstätte nicht beeinflussen. Gleiches gilt für die teuren Standards, die den Markenbetrieben von Importeuren und Herstellern vorgeschrieben werden. Bezahlen müssen die Glaspaläste die Werkstattkunden: eine dramatische Fehlentwicklung, gegen die Versicherungsbranche und Reparaturgewerbe ausnahmsweise einmal gemeinsam vorgehen sollten. Ansonsten ist nämlich zu befürchten, dass Kfz-Reparaturen in absehbarer Zeit für beträchtliche Bevölkerungsschichten unbezahlbar werden.