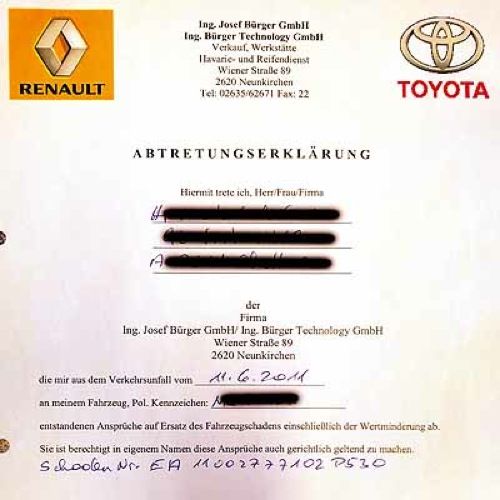

Der Kunde kam nach einem Unfall mit seinem Leasingfahrzeug zu Bürger in die Werkstätte und wollte die Havarie auf Kaskokosten repariert bekommen. Bürger ließ ihn eine Abtretungserklärung für die Kaskoversicherung unterschreiben. Mit einer Bestätigung, dass er der Werkstätte für die Bezahlung der Reparaturkosten in vollem Umfang zu haften hat. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass mit der Reparatur zuzuwarten ist, bis der Sachverständige der Versicherung das Fahrzeug besichtigt hat. "Der wollte am Freitag das Auto repariert abholen", erinnert sich Bürger an diese mündliche Auftragsvergabe. Daher wurde auch sofort nach der Besichtigung das Fahrzeug instand gesetzt.

Kunde hatte Fahrerflucht begangen

"Danach haben wir im Versicherungsportal gesehen, dass keine Freigabe vorliegt." Denn der Schadensreferent wollte noch das Polizeiprotokoll abwarten -was allerdings fünf Wochen dauerte. Mit dem sich herausstellte, dass der Kunde zunächst Fahrerflucht begangen hatte. Weshalb die Kaskoversicherung nicht bereit war, für den Schaden aufzukommen.

Da auch der Kunde die Bezahlung der 4.764,89 Euro Reparaturkosten ablehnte, verweigerte Bürger die Herausgabe des Autos. "Wenn der seine Leasingraten nicht bezahlt, hätte sich die Leasingfirma beim Einzug über das reparierte Auto gefreut und wir wären auf den Kosten sitzen geblieben", ließ es Bürger auf eine Herausgabeklage ankommen. Die der Kunde in erster Instanz auch gewann. Erkonnte die Richterin des Bezirksgerichtes Neunkirchen überzeugen, keinen ausreichenden Reparaturauftrag erteilt zu haben. Daher bestehe auch kein Zurückbehaltungsrecht.

Das Berufungsgericht und der OGH sahen dies anders: "Wenn ein Fahrzeughalter sein Fahrzeug unter Hinweis auf eine Beschädigung dem Inhaber einer Reparaturwerkstätte übergibt, so ist dies im Allgemeinen als Überlassung zur Reparatur und damit als unbedingter, schlüssiger Reparaturauftrag zu qualifizieren", stellte der OGH klar.

Es kommt dabei nicht auf den Willen des Erklärenden an, "maßgeblich sei das Verständnis des Erklärungsempfängers". Der Fahrzeughalter sei "nach dem Grundsatz von Treu und Glauben verpflichtet, den Werkstätteninhaber in eindeutiger Weise darauf aufmerksam zu machen, dass der Auftrag nur im Falle einer Kostenübernahme durch einen Drittenerteilt wird".

Wie hoch dürfen Standgebühren sein?

Damit war auch die Zurückbehaltung des Autos bis zur vollen Bezahlung der Reparatur berechtigt. Weshalb Bürger nunmehr für diese eineinhalb Jahre rund 4.000 Euro Standgebühren geltend gemacht hat. "Wir hatten das Auto die ganze Zeit in einer Halle stehen", verweist er auf die vom OGH festgestellte "Verwahrungspflichteiner Reparaturwerkstätte als Nebenpflicht aus dem Reparaturvertrag".

Vom Gericht wurde dafür in erster Instanz ein Aufwand von 7 Euro pro Tag anerkannt. Das sei "ortsüblich", da auch die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen einen derartigen Tarif verrechnet. Eine praxisnahe Beurteilung, für die bei Redaktionsschluss aber noch die Bestätigung des Landesgerichtes Wiener Neustadt ausständig war.

Strittige Freigabe

Was passiert, wenn die Versicherung der Werkstätte für die Reparatur vorweg "grünes Licht" gibt, danach aber die Ampel auf rot schaltet?

Häufig erfolgt bei einem Unfallschaden der Reparaturauftrag des Geschädigten vorbehaltlich einer Reparaturfreigabe durch die Versicherung. Eine verständliche Einschränkung, da der Kunde bei einer Reparatur auf eigene Kosten alternative Reparaturmethoden ins Auge fassen möchte. Wenn die Versicherung dann ebenso wie der Geschädigte die Bezahlung der Rechnung verweigert, ist zu überprüfen, gegen wen die Werkstätte nun tatsächlich den von ihr getätigten Reparaturaufwand durchsetzen kann.

Werkstätte hat kein Faustpfand mehr

Dies ist insbesondere dann von Relevanz, wenn dem Geschädigten aufgrund der Reparaturfreigabe das Fahrzeug bereits repariert ausgefolgt wurde. Ein allenfalls bestehendes werkvertragliches Rückbehaltungsrecht ist somit bereits erloschen. Die Werkstätte hat selbst beim geglückten Nachweis eines uneingeschränkten Reparaturauftrages bei einem zahlungsunfähigen Kunden kein Faustpfand mehr zur Hand.

In der Regel begründet die Versicherung ihre Zahlungsverweigerung damit, dass der Geschädigte keinen Leistungsanspruch habe. Die Werkstätte selbst stehe mit der Versicherung in keinem zur Leistung verpflichtenden Vertragsverhältnis, einer Zahlungspflicht fehle daher die Rechtsgrundlage. Diese ergibt sich jedochaus der Rechtsnatur der Reparaturfreigabe. In Österreich ist die Kfz-Unfallschadenabwicklung darauf aufgebaut, dass die Kfz-Versicherung den Schaden begutachten lässt und daran anschließend zum Schadensfall Erklärungen abgibt. Diese Abwicklung entspricht der Interessenlage der Kfz-Versicherungen; die Geschädigten sind daher völlig auf die Informationen aus dieser Schadensüberprüfung angewiesen.

Insbesondere auch die darin involvierten Kfz-Werkstätten, die aufgrund dieser Informationen ihre Dispositionen treffen. Daraus entspringt die Pflicht zu erhöhter Sorgfalt, bei deren Verletzung die Rechtsfolge "Haftung für nachteilige Folgen" eintritt.

Nach der vom OGH entwickelten Judikatur kommt es für die Informationshaftung nicht auf das Bestehen eines Vertrages an -der in der Regel zwischen der Kfz-Werkstätte und der Kfz-Versicherung nicht besteht. Eine Aufklärungspflicht besteht vielmehr immer dann, wenn der Empfänger gemäß §1300 und nach den Grundsätzen des redlichen Verkehrs mit entsprechender Aufklärung -oder richtigen Auskünften -rechnen durfte.

Schadensreferent muss Werkstätte informieren

Wenn ein Schadensreferent oder ein beauftragter Schadensbegutachter den Standpunkt vertritt, dass der von der Werkstätte zur Schadensregulierung vertretene Geschädigte gegenüber der Versicherung keinen Leistungsanspruch hat, muss er daher die Werkstätte umgehend davon verständigen.

Wenn dies nicht erfolgt, sondern eine Reparaturfreigabe ergeht, dann handelt es sich dabei offenbar um eine fehlerhafte Information. Wobei die Haftung auch reine Vermögensschäden umfasst -somit auch die Bezahlung der von der Werkstätte bereits gutgläubig durchgeführten Fahrzeugreparatur.